工程業績 works show

時間:2023-08-08|作者:hansa

何為文化?

不同的學科對文化有著不同的理解和解釋。其中人類學和社會對“文化”的定義更為客觀和理性。

英國文化人類學的奠基人、古典進化論的主要代表人物愛德華-伯內特-泰勒,對文化的定義最為經典——文化是一個復雜的整體,包括知識,信仰,藝術,道德,法律,風俗,以及作為社會成員的個人而獲得的任何能力與習慣,是人類為使自己適應其環境和改善其生活方式的努力。

而隨著專家學者們對于文化研究的深入,普遍認為,文化有狹義和廣義之分。其中,狹義的文化只講精神現象及表現形式,包括知識、思想(主要是思維方式)、藝術、道德、風俗、法律等。而馬林諾夫斯基將文化結構分解為三個層次:器物層次,也就是生產、生活工具;組織層次,包括社會、經濟、政治組織;精神層次,即人的倫理、價值取向等。因此,學界對文化的理解進入廣義層面——廣義的文化是人類創造出來的所有物質和精神財富的總和,亦即“一切凡是與自然狀態相對立的都屬于文化,非自然的人類活動所創造、活動方式本身”。

人類學解釋了“文化是什么”,社會學則明確了文化是一個動態演進過程這一事實。從社會學角度講,文化是社會共享的成果,是交流的產物。文化伴隨著人類的發展,是一個動態演進的過程。因此, 文化既具有地域特性和民族特性,又具有時代特征。在這個過程中,新的文化不斷融合產生,不合時宜的舊的文化會逐漸消亡。歷經時代跌宕而保留下來的,還有著頑強生命力的文化,則成為寶貴的文化資源。

文化+科技

文化與科技融合的命題由來已久,從中央到地方都已經意識到這個問題的重要性,在多個政策文件都有所體現。十九大報告指出:“文化自信是一個國家、一個民族發展中更基本、更深沉、更持久的力量。沒有高度的文化自信,沒有文化的繁榮興盛,就沒有中華民族偉大復興。”

“十三五規劃”提出:“要以數字技術和先進理念推動文化創意與創新設計等產業加快發展,促進文化科技深度融合、相關產業相互滲透”、“到2020年,形成文化引領、技術先進、鏈條完整的數字創意產業發展格局,相關行業產值規模達到80000億元”。將數字創意產業列為戰略性新興產業之一,作為文創產業最重要的組成部分,數字技術將廣泛滲透融合到各個領域,這是一個重大的發展契機。

文化與科技融合的商業模式,一般來說有技術很高的經濟價值。如果公司是一種文化加科技的公司,那么在同等的盈利水平下,這家公司的市值要比別的公司大很多。因為它代表著一個正確的方向。

文化產業領域的文化和科技融合的領域是以數字化的技術為主,也可叫做數字文化產業,或者數字出版產業。中國現在市值比較高的公司,大都是以數字文化產業為核心的企業,這種公司正是代表著未來發展的方向。要把科技和文化融合起來,以數字為核心,這會是一個平臺的公司,這樣的公司會做很大。

文化科技深度融合從兩個相向維度進行理解和認知。一是文化對科技創新的軟支撐作用。從宏觀上涉及科技相關產業的價值觀文化、制度文化、協同文化、企業文化戰略的內容。從微觀上,涉及設計、創意、故事、文化對科技類企業產品的美學提升、價值提升和品牌認知。二是科技創新對文化發展的引領作用。按照國家對文化建設的二分法原則,從文化事業上,涉及科技力量對文化資源的共享、公共文化服務的有效性、精準性的有效提升。從文化產業上,分為兩個層面,一是科技對傳統文化產業的改造升級,涉及文化制造裝備、新聞出版、廣播影視、演藝、藝術品等傳統文化產業的技術革新。二是科技革命催生的新興文化產業業態,包括互聯網相關的泛娛樂產業、流媒體音樂等相關文化產業、數字內容產業、VR、大數據、云計算、人工智能等新技術在文化產業的應用等。

在“互聯網+”大潮下,“文化+科技”的深度融合,為傳統文化創意產業插上了騰飛的翅膀。無論是在城市文化底蘊創建過程、文博會展示活動、國家考古挖掘技術還是國家博物館的科技創新上,“文化+科技”實實在在助力文化產業高質量發展,闖出一片新的天地。

一、文化+科技的優勢

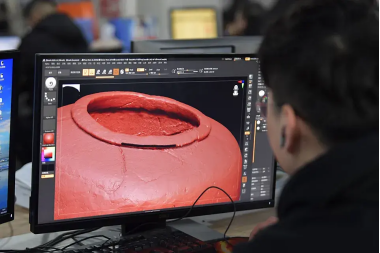

(一)“文化+科技”,現文物真貌

三星堆考古邀請了數十家考古學發掘和研究機構、科學檢測機構、文物保護機構等單位參與發掘工作。運用DNA測試、三維掃描、薄荷醇加固等新范例,為考古提供新的技術指導。2020年9月開始的新一輪三星堆考古使用了大量“黑科技”,圖為參與三星堆考古發掘的合作機構研發人員在工作中。這次三星堆考古使用的一整套技術,反映了兩個重要的考古理念——保護前置和全面準確提取古代信息。

(二)“文化+科技”,創文化新體驗

2021年9月23日,第十七屆文博會再一次印證了“文化+科技”的強大力量。第十七屆文博會現場文博會展示區域現場展示了迷你書香亭。它占地不足3平方米,卻可容納352本圖書,它采用RFID(射頻識別)、網絡及自動控制等技術,正常運行24小時用電量低于5度,還具備實時記錄、自助借還、查詢定位、遠程預約、短信服務、電子支付等功能。

(三)“文化+科技”,真實還原歷史

“九·一八”歷史博物館重新改陳布展,改變了原博物館的照明布局,還原山河破碎、同胞逝去,中國人民14年奮勇抗戰的真實歷史,以喚起更多國人的愛國之心、民族尊嚴、民族責任。“九·一八”歷史以“九·一八事變”的歷史與東北抗戰的14年歷史為展覽主線,運用明暗對比、以暗襯亮、冷暖交錯等沉浸式燈光設計來構建空間,為文物、文獻、場景、雕塑、沙盤等陳列內容提供優質的燈光環境與氛圍營造,激發觀眾的共鳴。

二、未來的文化科技融合產業的四大產業生態

(一)基于互聯網的文化科技生態。

互聯網第一代叫連接,從連接人與信息,到連接人與人,連接人與商品,互聯網的下一代是什么?是重塑?重塑認知,重塑生活,重塑社會?在互聯網的下半場,互聯網文化科技生態布局將進一步展開,包括構建互聯網信息傳播、互聯網娛樂內容、互聯網文化生活、互聯網文化服務、互聯網文化消費等子生態。

(二)基于體驗經濟的文化科技生態。

現代性的工具理性特質,使人越來越遠離自然,越來越工具化、機械化。未來人類將迎來體驗經濟時代,企業將在構建體驗經濟文化科技融合生態上展開競爭,包括交互體驗類文化產品生產,交互體驗類硬件設備,交互體驗類文化媒介,交互體驗類創意服務,交互體驗類裝備制造等領域。

(三)基于教育和學習的文化科技生態。

人類對于知識、對于智慧的恐慌超越了以往任何的時代,使得教育和學習成為了真正的剛需。未來是一個智慧時代。基于教育和學習的文化科技生態將是一片藍海,互聯網教育、大數據教育應用、人工智能教育應用、VR、AR教育應用等行業,新型跨界類、跨學科復合型人才培養、新技能職業化教育、創新型人才教育將飛速發展。

(四)基于工業與制造的文化科技生態。

當前,我國一方面要聚焦工業和制造業的底層基礎技術研發,夯實中共工業和制造業的底盤。同時,著力迅速扭轉創意設計,尤其是工業設計領域的短板,工業設計的未來不再是功能設計,而是審美設計和人性設計,這是未來中國工業和制造業從代工走向中國創造和中國智造的關鍵所在。

三、文化科技深度融合的產業發展趨勢

如果說傳統的文化科技融合的認知更多的基于科技手段對傳統文化產業的技術提升,新一輪的文化科技深度融合無論在融合的廣度、深度上都更勝一籌。

從目前的趨勢來看,一方面,互聯網技術作為一項人類科技革命史上劃里程碑式的技術革命,對文化領域的顛覆性影響正在向縱深推進,分享經濟、粉絲經濟、社群經濟等正在深刻影響和改造著文化的生產、傳播和消費流程,顛覆著傳統對于文化事業和文化產業的邊界劃分,拓展了文化創意產業的邊界。

另一方面,大數據、云計算、人工智能、VR/AR、3D打印,這些新的技術浪潮對文化領域的顛覆性影響已經初露頭角,未來必將誕生出許多新興的文化服務和文化消費業態。

十個主要的發展趨勢:

(一)娛樂產業的泛娛樂化和IP化。

泛娛樂的核心是基于IP的多領域衍生的粉絲經濟,覆蓋直播、網紅、網絡文學、動漫、游戲、影視等領域。泛娛樂產業的出現核心基于數字技術與移動互聯網帶來的數字內容跨媒體傳播,IP內容的粉絲粘性和粉絲導流,文化版權的多產業鏈共生,娛樂消費者的共同生產,以BAT為代表的互聯網巨頭的社交、連接入口的生態支撐等。

(二)信息傳播的人格化、數據化和智能化。

隨著信息傳播從單向傳播向雙向互動傳播、個性化傳播轉型,大量具有粉絲賦能的個人和團隊紛紛建立自媒體平臺,推動大量具有人格屬性的自媒體平臺崛起,而且自媒體平臺走向更加垂直細分領域發展。

同時,隨著信息的海量爆炸,為用戶過濾,針對用戶的個性化需求和個性化推送服務的新媒體平臺迅速占領信息資訊市場。其中智能化是利用數字化交付手段所產生的數據進行分析,持續優化其服務模式,并為用戶帶來更多價值。

(三)VR、AR等新技術催生新一輪文化體驗革命。

虛擬現實、增強現實、全息成像、裸眼三維圖形顯示、交互娛樂引擎開發、互動影視等新的沉浸式技術發展、設備普及和內容創新發展,帶來視聽感官交互體驗帶來全面升級,在游戲、影視娛樂、旅游等產業最先爆發,也在向消費購物、教育等產業衍生,必將帶來新一輪的文化體驗革命。

(四)創意設計業興起新一輪綜合系統設計和技術設計浪潮。

設計是將技術與藝術、商業與藝術完美融合的核心環節,是產品與消費者見面的最后一公里。相較于傳統的營銷,互聯網時代的資訊傳播成本、通道成本和營銷成本大大降低。一旦設計真正能在技術與藝術之間架起一座橋梁,引起用戶的痛點共鳴,就能迅速占有市場,這是真正推動設計美學在互聯網時代崛起的原因。

當前,創意設計業呈現出幾大趨勢:

一是創意設計由傳統意義上的產品設計,從ODM(設計差異化產品),走向OEM(設計定制化產品),OBM(設計公司品牌),設計公司戰略(OSM)。

二是創意設計服務不再是基于單個設計師針對產品的個性化設計,而是不同設計工種的協同作戰和整合創意設計服務,新的基于共同目標的協同創意和設計服務標準化全流程。

三是創意設計不再是一個純粹的設計美學生產,而是需要不斷與新技術融合,新的技術化設計,如信息設計、智能化設計等對設計領域提出了新的職業化素養要求。

(五)移動音視頻等內容產業將迎來爆發式發展。

移動互聯網時代將讓人類的時間和注意力逐漸碎片化,移動互聯網與互聯網的本質區別在于用戶使用和消費場景的轉換。伴隨著80、90、00后這些互聯網一代的主流娛樂消費群體的崛起,閱讀習慣逐漸從文字閱讀向聲音、視覺閱讀轉型,基于移動互聯的短視頻、音頻行業迅速崛起。

未來,移動音視頻將繼續爆發式發展,但會走向深度垂直領域,創意能力和制作水準成為生死線。不僅追求流量,必須有下沉到行業的盈利能力,除廣告外,內容電商將是主要的盈利模式之一。

(六)新技術帶來了新一輪的教育和學習革命。

新技術顛覆傳統認知,改造著社會、商業、社交邏輯,人類從來沒有像今天一樣對適應這個時代的知識渴望和生存焦慮,傳統的教育制度和教育學科體系正在接受挑戰,沒有圍墻的學校正在形成,教育行業正在發生顛覆性的變化。

一是在線教育打破了地域限制,實現了教育資源的充分共享,有效解決了教育公平的問題。

二是終生學習理念深入人心。

三是創新教育方興未艾。

(七)網絡文化內容生產由UCG(用戶生產內容)向PGC(專業生產內容)和PUGC(專業和用戶共同生產內容)發展。

互聯網帶來了文化內容生產模式的根本性變化,由傳統的專業文化生產機構生產內容,受眾消費內容,到大眾生產內容和共享的轉變。前一輪的互聯網主要是社交連接,內容生產者重要是普通的互聯網用戶,即UCG模式。

下一輪的互聯網將向垂直縱深領域延伸,更加注重專業細分領域的內容生產和粉絲連接,將產生更多的PGC和PUGC的內容生產模式,專業化內容生產不僅滿足淺層次的社交需要,將更多滿足自我價值實現和建立權威的需要。

(八)傳統的文化事業和公共服務內容進入文化消費領域。

隨著消費社會的崛起,大眾文化接受的方式將進一步向文化消費和文化市場延伸。展覽展示、文創產品設計、數字授權、公共教育等新興模式推著這些文化資源進入了大眾文化消費圈層,既實現文化內容的廣泛傳播,也獲得了良好的商業回報。未來,文化事業與文化產業之間的界限將進一步打通,文化事業單位將為文化產業的發展注入豐富的文化內容素材和資源。

(九)產品制造數字化和3D打印技術將帶來文化制造的創客革命。

互聯網和制造業融合在一起而引發的一場制造業革命。創業者將使用開源設計和3D打印,將制造業搬上自家桌面。在這個定制制造、“自己動手”設計產品、創新的時代,數以百萬計發明家和愛好者的集體潛力即將噴薄而出,全球制造業將由此而掀開新的一頁。

在文化制造領域,這場創客革命也同樣勢不可擋,文化創客將利用3D打印和智能制造技術生產自己所需的文化類設備、文化生活服務類產品等。

(十)分享經濟催生許多新興的泛文化生活服務產業。

分享經濟是指將社會海量、分散、閑置資源、平臺化、協同化地集聚、復用與供需匹配,從而實現經濟與社會價值創新的新形態。分享經濟強調的兩個核心理念是“使用而不占有”(Access overOwnership)和“不使用即浪費”(Value Unused is Waste)。

在共享經濟下,固定資產和個人技能先實現分享。目前,國內的出現了住宿分享服務,如Airbnb空中食宿,途家等;出行分享服務,以滴滴打車、摩拜單車為代表;知識分享服務,以在行、分答為代表;醫療健康分享服務,如春雨醫生等,這些分享經濟的新商業正在重新定義傳統的住宿文化、出行文化、騎行文化、知識價值文化和醫療健康文化。未來,將有更多的內容將被分享。

四、應對策略

數字化時代給文化產業和科技融合整體帶來新的發展趨勢,那么我們如何做來應對這個變化。

方法一:三種力量的聚合。就是文化加科技、加管理。或者用更具體的做法來說,叫做以文化的表達作為目標,通過科技與藝術的融合作為一種手段。加上企業經營管理作為融合提升的關鍵要素,這是三種力量。今天的數字技術在文化產業里面不是一種簡單的科技,是一種藝術的表現手段。科技和藝術之間已經分不出是藝術影響技術,還是技術影響藝術。

方法二:三位一體的模式。第一個要素:以企業為主體。第二,內容為王。只有內容為王,才具有持續的消費者。第三,商業模式為本。要把它落實在一個一個具體的商業模式上面。具體來說就是以企業為主體,來創新文化和科技融合的新模式,實現企業整體價值最大化。一個文化企業真正的價值不在于一個產品是不是能賣錢,而在于其能力是不是具有可持續性。

方法三:突出重點技術。要通過文化科技融合帶來提升產業價值的時候,需要關注的核心領域和核心方法,將科技作為競爭力要素和深化娛樂體驗的軟件技術領域。

方法四:不斷形成跨界融合。時尚電子產品,特別是智能手機一定是一個跨界的平臺。數字內容的體驗,植入式的廣告成為一項專業業務。利用數字技術改造傳統的影視作品和舞臺表演,以及數字化營銷利用微電影等都是跨界的新成果。今后的微電影是很人文、娛樂化、很小眾的東西。不是傳統的表達一個觀念,這個東西形成了新的跨界的。

方法五:我們要站在對手和競爭者的視角。數字出版是一種趨勢,也是一個挑戰。對傳統文化產業要轉換角度,不能再用過去的視角。比如說現在從數字出版角度來說,紙質媒體要轉型需要滿足六個條件。第一,要有海量的內容,內容非常多。第二,海量的內容還要專業化,第三,內容還要是前沿的、很新的。第四,當面對消費者的時候還要把它細分。第五,還要能夠有支付手段,別人下載你的內容的時候你還要有支付手段。第六,還要有自己獨特競爭力的要素。今天要用新媒體的思維去思考問題,才能拯救傳統的出版業和實現轉型。

“文化+科技”是互聯網時代下創新文化發展的新趨勢,科技助力,讓文化“活”起來。利用好科學技術,同樣能夠助力加大中華文化走出去步伐,增強文化自覺,堅定文化自信,建設社會主義文化強國,鑄就巍峨聳立的中華民族精神大廈。隨著文化與科技的深度融合,中國人民的精神生活將更加豐富,精神面貌獲得深刻改變,精神力量顯著增強。